タンス街道 膝栗毛

リハビリテーション歩行の最終目的は実用歩行です。実用歩行の第一歩は家庭内の移動獲得です。壁に「もたれかかり移動」ものに「寄りすがり移動」何でも有りです。

写真は、夢のみずうみ村山口デイサービスセンターのタンス街道です。

利用者の方々の個人荷物入れ(タンス)をもたれかかったり、タッチしたりして移動する道(街道)が作ってあるのです。街道を、今日は○○周したよと、東海道膝栗毛よろしくひたすら歩くことを日課としてなさる方があります。だいたい二十周ぐらいがよく耳にする街道周回数です。

手でタンスを押さえる押すこと、肘をもたげることがあっても、決して握らない。これがコツです。

家庭でも、こうしたタンスの角を持ったりさわったりしながら移動なさるわけです。

病院や施設の広い大きな環境ではこうしたタッチ移動などできないようになっています。ですから、手すりが必要であり、その手すりにすがって移動することを学習させられます。それがまずいと考えています。

そうしないためには夢のみずうみ村のように雑然とした狭い環境のリハビリ室や病棟食堂あたりが用意される必要が生まれます。こうした視点はこれまで無かったので結構やってみた結果として分かったことです。こうした方法で急性期リハビリから実施することを関係者に問題提起したいと考えています。

施設や病院でしか行えない訓練は自宅復帰を遅らせると思います。自宅でできる方法をご指導するということが肝心です。村で行っている方法は写真でご紹介しますと

トリムコースの「階段横移動の稽古」「雲の上歩行」があります。

雲上歩行とはよくぞ名付けたと自画自賛したいところです。ベッドの上を歩くのです。

「畳しかないぞ 我が家は!」とおっしゃる方には座布団を引き詰めて歩いても結構でしょう。案外、畳(床)からマットの上に立って乗っかかることがまず難しいのです。それから、一歩ずつ前に行くことの難しさ。バランス訓練を家でやろうと思えば、ベッドの周りで転倒しても大丈夫なようにする工夫は必要でしょう。

上肢・手依存型から 二の足バランス依存型に

一般的に移動困難状態から、最終的に歩行能力獲得までの過程では、「二本足で立つこと」「平行棒の中で歩くこと」「平行棒から出て歩くこと」が行われます。

夢のみずうみ村では、手で棒状のもの(通常は手すり)を握ることが良くないと考えております。ぎゅっと力一杯握って手すりを命綱同様に依存して、自分の体重の不安定さを全て補おうとすることによって歩行を獲得するための第一歩を踏み出すことになります。そういう状態を「上肢・手依存システム」と呼んでいます。

本来我々は赤ちゃん時代歩き始めたときから、二本足と自分でバランスを保って歩行してきました。それを名付けて「二本足・バランスシステム」といいます。このシステムで歩行不能状態(例えば、脳卒中による障害)になる直前まで歩いていたわけです。

ならば、回復の過程で、まず、誰かに援助してもらいながらでも、壁に寄りかかって立つことやテーブル・家具に持たれかかって二本足を地につけることをやること、その後、もたれかかり移動、寄りかかり移動をすればいいと考えます。言い換えれば、手すりを絶対使わない、平行棒の中に入らない稽古(訓練)をすることを推奨しています。

ご批判もあれば、お受けします。

夢のみずうみ村では、他施設、病院で移動全介助の方がどんどんもたれかかり移動、寄りかかり移動を獲得されて屋内移動自立を獲得なさるのです。事実としてこうした手段を推奨します

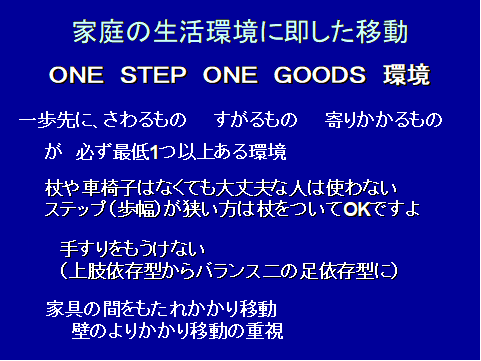

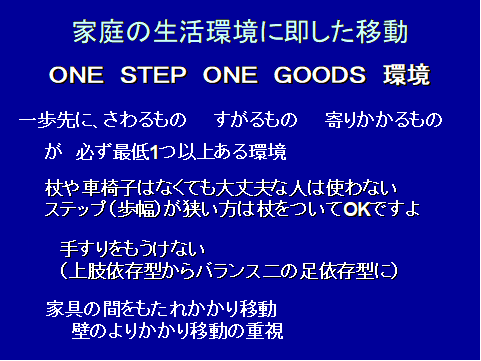

ONE STEP ONE GOODS 環境

なるべく、ご自分お力で移動できるようにというリハビリテーションの基本的なニードにお答えするために、村では ONE STEP ONE GOODS(ワンステップ ワングッズ)と名付けた環境づくりを意識しております。

歩いて移動する一歩先に、さわるもの・すがるもの・寄りかかるものが、必ず最低1つ以上ある環境 のことです。

写真を見てください。テーブルや椅子が有り、今のような環境です。ここを、杖を持たずもたれかかり、寄りかかり移動するメニューを「リビング2周」といいます。

写真をご覧頂いて想像できると思いますが、村には手すりがありません。つけないのです。その代わりに、先程の、 ONE STEP ONE GOODS でがんばって頂こうという案配です。その歩が移動(歩行)の自立獲得が早いのです。

杖・車いす はずし儀式

杖歩行や車いす移動をなさってこられた方に村ではある検査をさせて頂きます。壁により掛かって、片足をわずかでも、一瞬でも地球から離す(すなわち足を浮かせる)ことができれば、どなたも、杖なし歩行、車いすよさらば移動ができると考えさせて頂きます。自分の体重を一瞬でも、支えることが可能であれば、壁にもたれかかったり、家具や物に寄りかかって支えながら移動することができるのです。

杖をはずそうという決意は脳卒中後遺症の方々にとっては大変な決断です。その決断を促す方法として 杖はずし儀式を計画しています。

「○○さんがこれから杖をはずされまーす」

と、大音声を挙げるだけのことです。

はずされた杖をしまっておく場所が写真の公衆電話ボックスの中です

これでは今ひとつ儀式というにはものたりません。この際、新たに儀式化しようと思います。正面玄関脇にでかでかと 「祝 ○○さん 杖はずし挑戦記念日 (年月日)」というような垂れ幕を掲げようと思っています。

甲子園に地元の高校が出場すると市役所正面玄関に登場するあの手の垂れ幕です。

そうしますと、当然、「祝 ○○さん 杖はずし自信獲得記念日 (年月日)」があっていいですね。

いろいろ名記念日を作りたいと思います。

通所サービスの利点を活かそう

最大の特徴は自宅から通ってきて、その日の内に自宅に帰られるということです。

当たり前のことをいうなとお叱りを受けますが、実は、この当たり前のことを活かそうという発想に立たない施設が多いのです。この特長を生かすとすれば、

1.通所施設で体験したことを、その日の内にすぐに自宅で試行してみることができます

2.これほど ADL(日常生活動作)の学習に適した環境は無いのです。日常生活動作の方法を伝授したり、学習し、自宅でその日の内に実行してみる。うまくいかなかったら、次回の通所の時に再学習し修正することができる

3.病院や入所施設では、自宅とは全く異なった環境でのADL学習となります。そこで可能となっても、家に帰ってうまくいくか否かは別の努力が必要です。ところが通所サービスではその日の内に決着が付いてしまうのです。

こうした特徴を持つ施設として、夢のみずうみ村は「宅配ビリテーション施設」と呼んでいるのです。

園芸教室では、つくったものを自宅に持ち帰ります。枯れてしまったら村にまた持って帰ります。送迎の順番を換えたり、送迎車の空間を上手に利用することによって宅配が可能となります。

木工作業でご自宅の庭に出入りする木戸をこしらえて持って帰ります。ご自分の家で使うものをつくるのです。

必要とあらば、軽トラックの荷台に作られたもの(写真は自宅の門)を運ぶと共に、送迎をいたします。

インフォームドコンセントが不十分

様々なサービスをして頂くに当たって、ご本人ご家族に事前に十分説明し、納得して頂く必要があります。

夢のみずうみ村で説明を要するところは以下の諸点です。

1.夢のみずうみ村には手すりがありません。

one step one goods(その24で説明します)の考えによります。転倒の危険がありますが、その分、歩行の自立に早道だと考えております。

2.バリアーも随所にあります。ご家庭で遭遇なさる可能性のあるバリアーを意図的に設置しております。バリアーを克服する対策を身につけて頂き、ご家庭でもスムーズな動きをして頂けるようにするためです。

3.危険がいっぱいです。ご家庭にある危険は施設に置いても同様に存在させています。最低限の注意能力を維持することを目的にしております。

4.夢のみずうみ村では保険に加入しております。利用しないことが最善ですが、万が一がございましたら活用することとなります。

夢のみずうみ村 施設ハード面の特徴

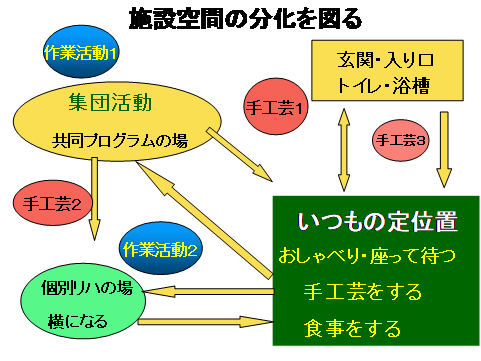

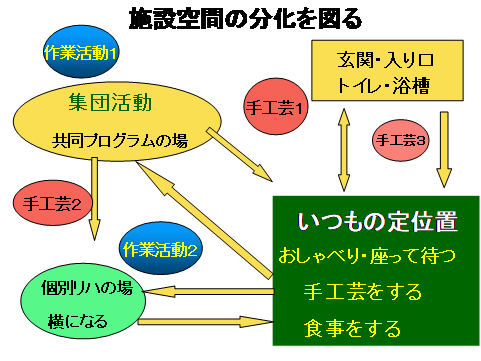

施設内空間の分化という発想

施設の大きさは千差万別です。夢のみずうみ村山口デイサービスセンター敷地面積は 約16,600㎡、延べ床面積は約2,980㎡です。

デイサービスのみの面積としては全国的には最大級かなあと思っています。大きければいいというものではありません。たとえ狭くても、利用空間を分化して考える必要があります。

施設のエリアとしては、必須エリアというべきものがあります。

【玄関・入りエリア口】 【トイレ・浴場エリア】【いつもの座るエリア(定位置)】

【食事エリア】【集団活動エリア】【手工芸エリア】【個別リハビリエリア】【屋外】

こうした各エリアを何回移動するようにプログラムを組むかということを意識する必要があります。いつもの定位置と呼ぶべき場所(位置)がどなたにもあるはずです。そこは、デイサービスに来られた場合、しばしば腰掛けたり、寝たりしされる場所です。その定位置から、各エリアに移動し、また戻ってくる移動の往復の回数を意識するとすれば、一日に何回往復することになりましょうか。

図を見てください。

通常の玄関入り口エリア・トイレ浴場エリアを除くと、集団活動エリアと、いつもの定位置あたりを往復する程度で他にはほとんど動かないデイサービスもあります。

そういうデイサービスは、いつもの場所で食事も、手工芸なども皆一緒に行うという状況です。そうした場合の施設内移動はほとんど限られた少ない移動本数(回数)作業活動場所や手工芸の場所があちこちに散在すればするほど活動になります。

仮に、図にあるように、作業活動場所が2つ、手工芸の場所が3つ増えたとしますと、それぞれの場所間の移動は多岐にわたり、移動本数も増えてきます。難しく考えることはありません。施設内のあちらこちらでプログラムを行うことにすればいいのです。そういう限られた空間、壁面、玄関前など 2・3が机を囲んで活動できるような場所を見つけるのです。廊下の片隅でもいいのです。どこでも利用してみましょう。こうした空間の分化による活用は 利用者の方の活動量をアップするのに役立ちます。

玄関から施設に入る

いつもの場所に落ち着く

集団の場所に行き、朝の集い・プログラムを行う

個別リハビリの場所に行く

手工芸1の場所で切り絵をする

いつもの場所に戻り昼食まで待つ。昼食

トイレに行ってくる

手工芸2の場所に行く

いつもの場所に戻っておやつ 帰り支度

玄関から帰る

こうした移動の流れを矢印でおってみましょう。場所の分化が行われず、同じ場所で様々な活動をしても、移動する機会が少ない分活動量は少なくなります。要は、移動することに目的をつくるということになります。

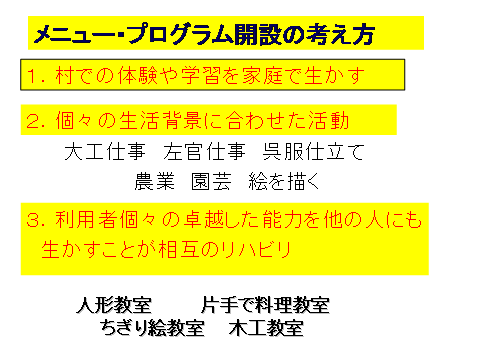

プログラムをどうして生み出したか

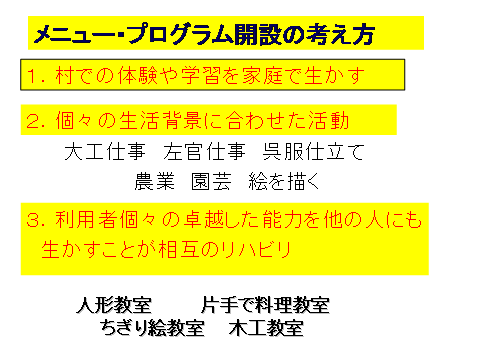

プログラムを開設する場合の基本方針を以下にお示ししましょう。

まず考えたことは、先程話しましたデイサービスの特徴を活かすことです。すなわち、その日夢のみずうみ村で学習したことや体験されたことをご自宅で実行して頂こうという発想です。

利用者の中には様々な職業の方があります。

大工、水道配管業、ガラス屋、呉服や、食堂経営、会社員、主婦、その他いろいろな能力、経験をお持ちの方の集まりがデイサービスであります。そういう方々の能力を活かそうという発想が起きたのです。

趣味活動や特技、面白い体験をするといった発想で考えたものが第3の項目です。

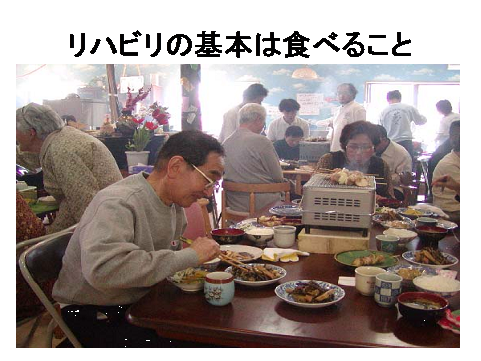

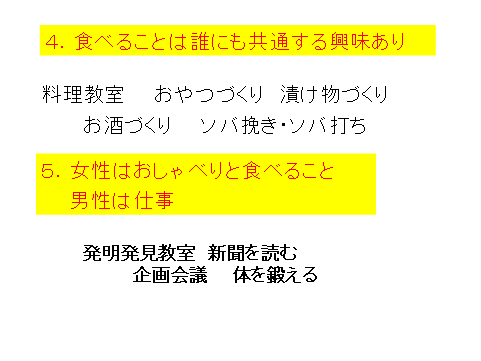

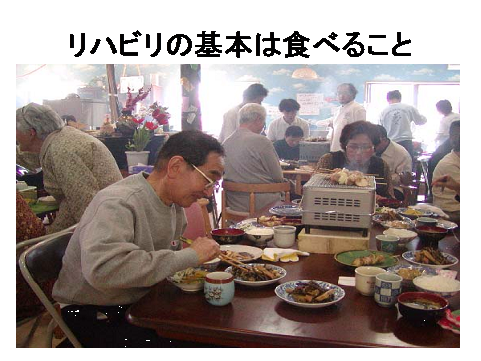

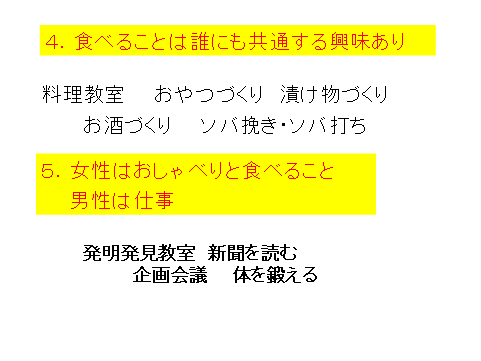

第4に考えたことは、ADLの「食べる」という営みです。

食べるという行為は誰にも共通する関心事だということです。無関心だという方であっても、食べる行為は欠かされません。それをメニューにするという視点がリハビリテーションの原点です。食べる行為の中にリハビリテーションの様々な要素が含まれているということです。

女性と男性でメニュー選択に相違があることにも関心を持ちました。

一般的に女性は積極的にプログラム参加されますが、男性は消極的な印象がございます。若い自分に会社人間であった方ほど老後の楽しみ方が苦手なような感じです。仕事一筋という男性は多いですから、自ずと男性の方のメニューには頭を痛めます。仕事がらみで発明発見教室というメニューをつくりましたが、今のところ一回開催したのみであります。

そこで、新しい施設増設の機会に、夢のみずうみ村ではプログラム委員会をつくって新メニューを検討しました。特に男性メニューを意識して考えました

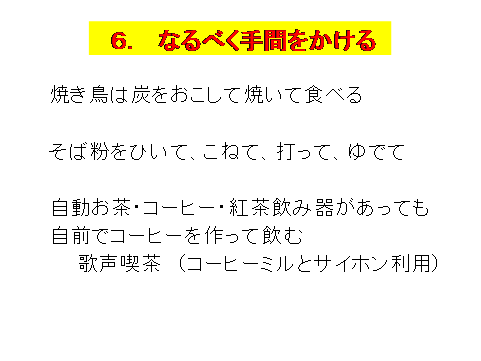

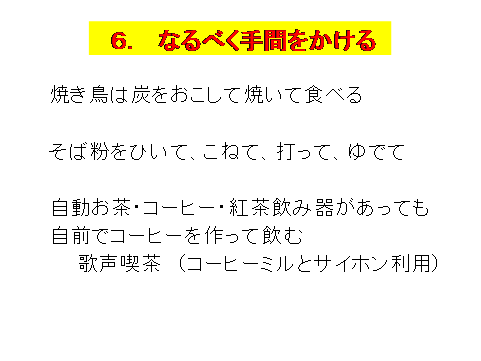

プログラムを展開する際に気付いたことでありますが、手間暇をかけるという発想です。

手間暇をかけた行為はそれ自体がリハビリになりますし、その行為が達成できたときの充実感(達成感・成就感)が強くなります。

ここでも食べることがメニューとしてあがります。なぜでしょう。そうです。食べることがリハビリの基本だからです。

夢のみずうみ村

夢のみずうみ村